グローバル化や分業化が進展した現代の生産プロセスは、多くの企業が関わり合い、複雑なサプライチェーンにより構成されています。 JQAでは、お客さまの抱える経営課題を共有し、顧客ニーズを明確にした上で、サプライチェーンを視野に入れた監査サービスや課題調査・解決サービスをご提供しております。

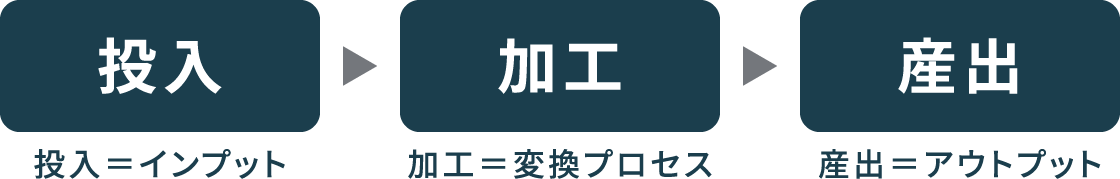

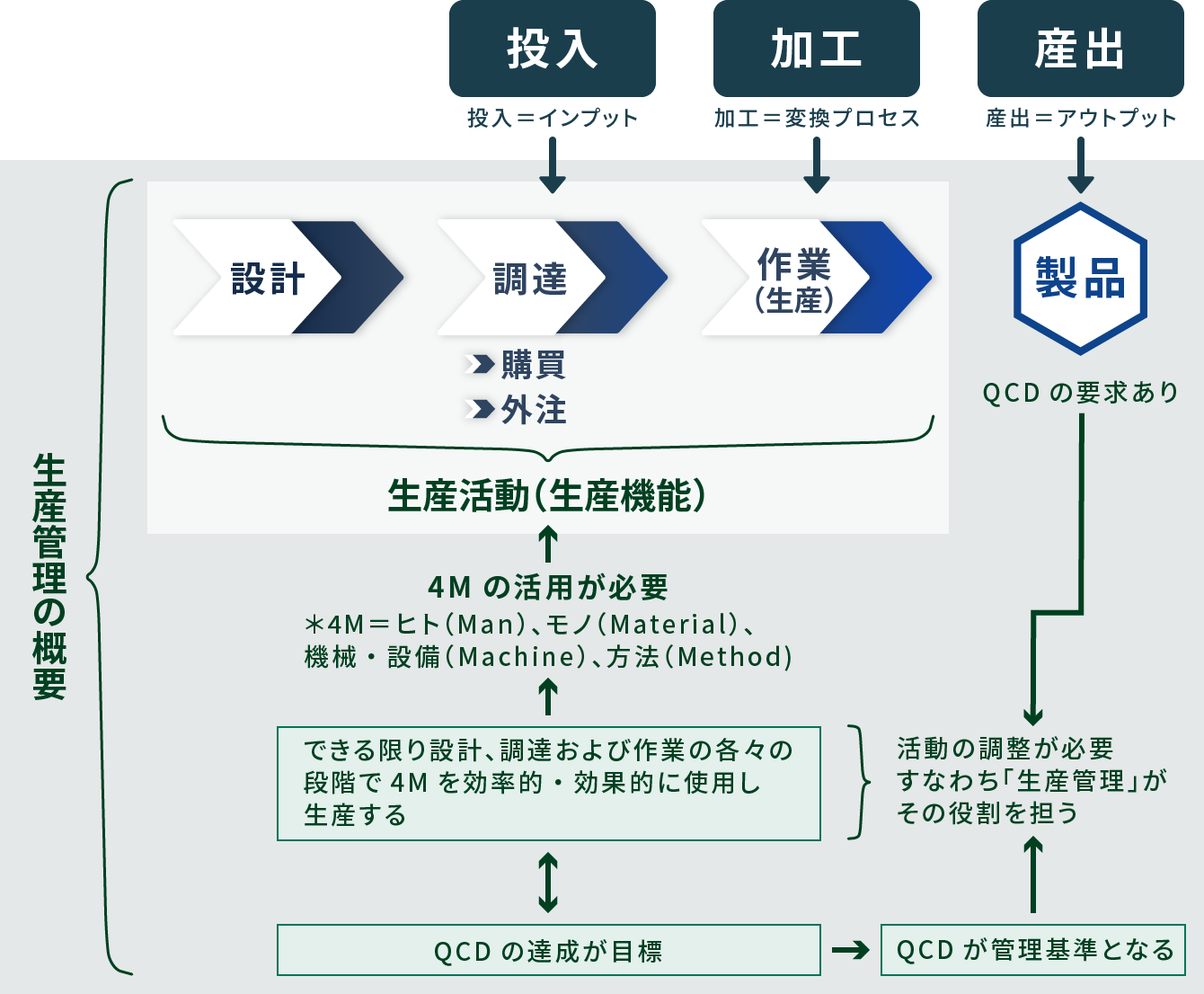

生産※1とは、価値の低いものを高いものに変える行為や活動です。一般に、生産活動は設計→調達→作業の流れで行われます。また、これらの変換プロセスでは、ヒト(Man)、モノ(Material)、機械・設備(Machine)、方法(Method)の4つのMを合理的に運用することが必要となります。なお、直接的には生産活動を行わない流通業においても、製造部門を設けたり、提案営業などを行うことで付加価値を高める行為に取り組んでいます。

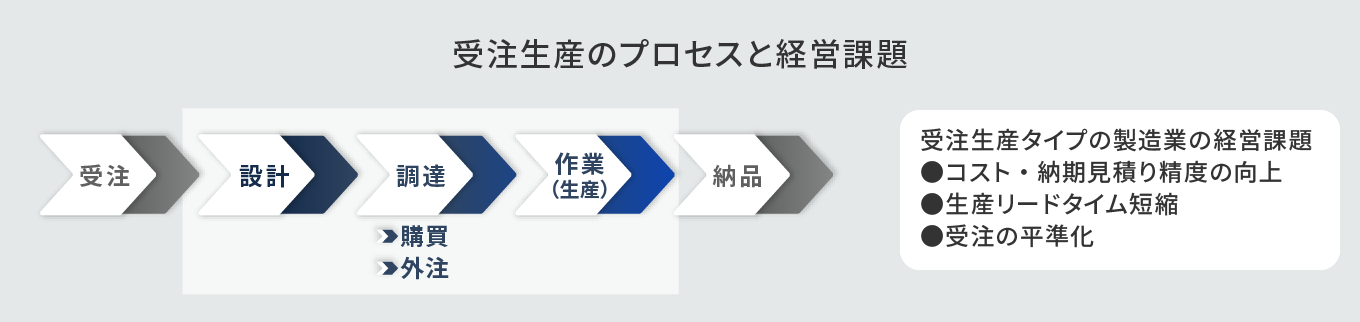

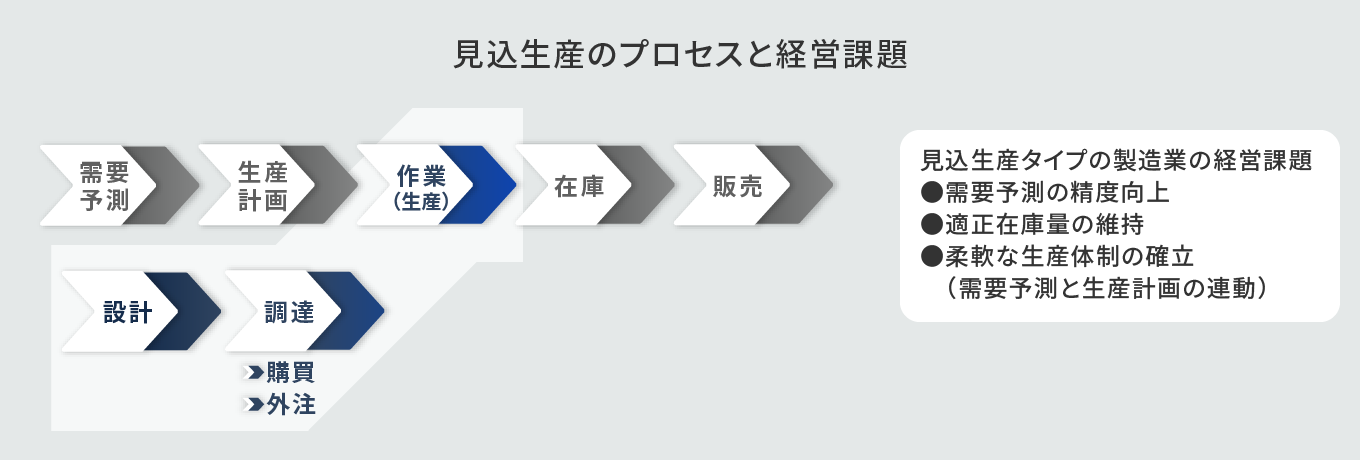

また、生産活動はいくつかの観点から、主に「受注生産」と「見込生産」の2つの生産形態※2に分類されます。

(1)受注生産:顧客が定めた仕様の製品を生産者が生産する形態(JIS Z 8141-3204)で、注文を受けてから生産を行います。顧客の注文に応じて設計し、製造、出荷と進める生産形態となるため、完成品としての在庫は持たないのが一般的です。受注の内容には、製品仕様(性能、品質、形状、色など)、数量、納期、納入場所などが含まれ、顧客がそのすべてまたは一部を決めることが多く、顧客の立場から見ると「注文生産」ということができます。

(2)見込生産:生産者が市場の需要を見越して企画・設計した製品を生産し、不特定な顧客を対象として市場に出荷する形態(JIS Z 8141-3203)です。受注の前に生産を行い、在庫を保有して顧客の注文に応じて販売します。そのため、生産者が顧客のニーズを的確にとらえ、それに対応できる製品の企画力および設計力の保有、新製品開発による市場の開拓、また、製品差別化による市場での優位性の獲得などを進めて、需要の獲得を図っていくことが重要です。

JQAは、本サービスの前提として、企業がどのような価値(顧客へ提供する製品)を、どのようなプロセスで生み出しているか理解することを大切にしています。

※1 生産要素である低い価値の経済財を投入して、より高い価値の財に変換する行為または活動のこと(JIS Z 8141-1201)

※2 与えられた市場、経営、技術などの環境条件の下で生産を行う形態のこと(JIS Z 8141-1202)

ステップ1で確認した生産活動を支えるのが生産管理※3です。下図の通り、生産管理ではQ(品質)・C( コスト)・D(納期) における目標が設定され、それらがその通りに生産されているか、もしそうでなければ調整することが重要な役割となります。

また、自社だけでなく事業活動に関わるサプライチェーン全体に取り組みを広げることが、より顧客満足度の高い価値の創出を促します。

※3 財・サービスの生産に関する管理活動で、具体的には、所定の品質(Quality)・原価(Cost)・数量および納期(Delivery) で生産するため、またはQCD に関する最適化を図るため、人、モノ、金および情報を用いて、需要予測、生産計画、生産実施および生産統制を行う手続きおよびその活動のこと(JIS Z 8141-1215)

以上のステップで見てきたように、顧客満足度の高い価値を創出するためには、自社だけでなく事業活動にかかわるサプライチェーン全体に生産管理の取り組みを広げることが重要です。サプライチェーンを考える上で、企業の生産プロセスにおいて連結箇所となる「調達※4」がキーワードとなります。JQA では、品質・環境・情報セキュリティの審査で培った技術やノウハウを用いて、「調達」の視点から、効果的かつ効率的なサプライチェーン監査を行っています。購買管理の5原則・新規購買先の選定5段階等を踏まえつつ、顧客ニーズを明確にした上で、お客さまご指定の基準に対応した監査や課題調査・解決サービスをご提供しております。

また、GHG や廃棄物の削減、持続可能な資源調達といった「責任ある調達」など外部環境への対応に向けたご支援や、自社の生産管理の改善に向けた課題調査や解決サービスも提供しております。

ぜひご相談ください。

※4 生産計画に基づいて発注先に発注してから、物品が納入、検査および補完されるまでの一連の活動(JIS Z 8141-1116)

本ページ作成にあたり、以下の書籍を参考にしました。

・『中小企業診断士 2025年度版 最速合格のためのスピードテキスト 3運営管理』(TAC出版)